Produktlebenszyklus als Managementansatz für die Kreislaufwirtschaft

Produkte entstehen, werden genutzt und schließlich vom Markt genommen – das beschreibt den Produktlebenszyklus (PLZ). Angesichts von Klimawandel, Ressourcenknappheit und neuen Regulierungen gewinnt jedoch die zirkuläre Perspektive an Bedeutung. Unternehmen, die Kreislaufwirtschaft konsequent in jede Phase integrieren, verbessern nicht nur ihre ökologische Performance, sondern erschließen auch wirtschaftliche Potenziale. Dieses Insight zeigt, wie sich der klassische PLZ zu einem strategischen Instrument für nachhaltige Wertschöpfung, Innovation und Resilienz entwickelt.

Das Wichtigste in Kürze

- Der Produktlebenszyklus beschreibt die Phasen eines Produkts: von der Markteinführung bis zur Rücknahme.

- Die Kreislaufwirtschaft erweitert jede dieser Phasen: vom zirkulären Design über die bewusste und intensive Nutzung bis hin zur Schließung des Kreislaufs.

- Methoden wie die Lebenszyklusanalyse (LCA), das Product Lifecycle Management (PLM) und das Product Data Management (PDM) machen Kreislaufwirtschaft mess- und steuerbar.

- Zentrale Prinzipien sind Ressourceneffizienz, Produktverantwortung und systematisches End-of-Life-Management.

- Unternehmen profitieren davon durch geringere Kosten, höhere Resilienz und die Erschließung neuer Geschäftsmodelle.

Der Produktlebenszyklus (PLZ): einfach erklärt

Der Produktlebenszyklus (kurz PLZ) beschreibt, wie Unternehmen neue Produkte entwickeln und am Markt etablieren (Innovation), bestehende Angebote anpassen (Variation), durch Varianten erweitern (Differenzierung) oder durch neue Linien ergänzen (Diversifikation). Produkte, deren Rentabilität sinkt, werden schließlich konsequent aus dem Sortiment genommen (Elimination).

Auch Produktvariationen spielen eine wichtige Rolle: Sie verlängern die Lebensdauer von Produktreihen und sichern Marktanteile, etwa durch unterschiedliche Größen, Designs oder technische Anpassungen. Nachhaltig gestaltet, können sie zur Ressourcenschonung beitragen und die Marktnachfrage stabilisieren.

Ziel des Modells ist es, den Verlauf eines Produkts von der Einführung bis zur Marktrücknahme systematisch zu steuern, Transparenz über Umsatz- und Gewinnentwicklungen zu schaffen und Ressourcen effizient einzusetzen. Eine zentrale Rolle nimmt dabei die Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) ein. Sie quantifiziert Umweltwirkungen entlang aller Phasen, von der Rohstoffgewinnung über die Nutzung bis hin zum Recycling, und liefert damit die Grundlage, um gezielte Maßnahmen zur Steigerung der Ressourceneffizienz und zur Reduktion von Emissionen abzuleiten.

Hintergrund und Produktlebenszyklus-Theorien

Die theoretischen Ursprünge des Produktlebenszyklus-Konzepts reichen in die 1960er-Jahre zurück. Raymond Vernon (1966) zeigte mit seiner International Product Life Cycle Theory, dass Produkte typischerweise in hochentwickelten Märkten entstehen, sich in der Wachstumsphase international verbreiten und schließlich in Niedriglohnländer verlagert werden. Hirsch (1967) ergänzte, dass jede Phase spezifische Anforderungen an Marketing, Produktion und Marktstrategien stellt.

Diese Theorien sind auch heute aus zwei Gründen von Bedeutung: Erstens verdeutlichen sie die Dynamik von Produkten über ihren gesamten Lebensverlauf hinweg. Zweitens machen sie deutlich, dass strategische Entscheidungen stets phasenspezifisch getroffen werden müssen. Im Zeitalter der Zirkularität und Kreislaufwirtschaft wird dieser Ansatz erweitert: Nicht mehr nur Absatz und Gewinn, sondern auch Ressourceneinsatz, Umwelteinwirkungen und Rückführungsstrategien bestimmen die Lebensdauer eines Produkts.

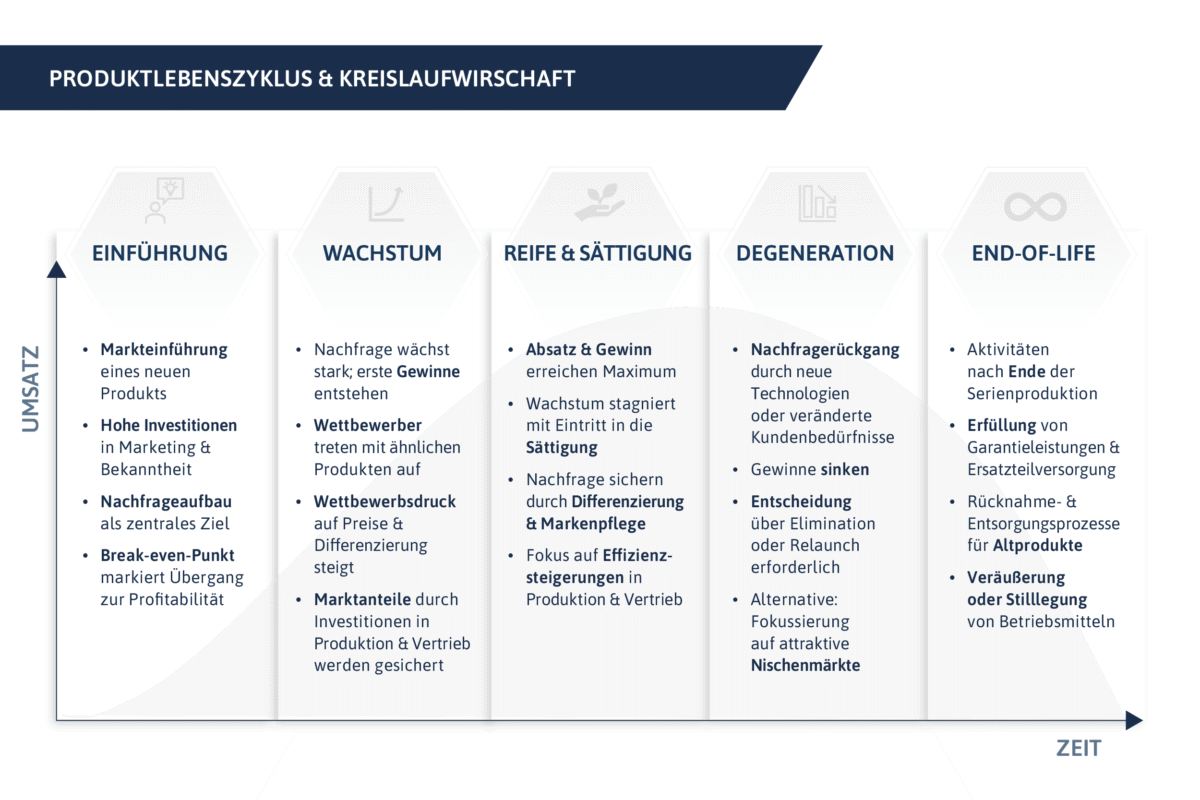

Das Grundmodell Produktlebenszyklus

Das Grundmodell des PLZ bildet die Basis für zahlreiche weiterführende Konzepte in der Marketing-, Innovations- und Strategieforschung. Es beschreibt den typischen Verlauf von Absatz- und Gewinnentwicklungen eines Produkts über mehrere aufeinanderfolgenden Phasen und dient damit als zentrales Instrument zur Planung und Steuerung von Produktstrategien.

- Einführung: In der ersten Phase wird das Produkt eingeführt, meist mit hohen Investitionen in Marketing und Markenaufbau. Der Break-even-Punkt markiert den Übergang in die Gewinnzone.

- Wachstumsphase: Das Produkt gewinnt Marktanteile, die Nachfrage steigt, und erste Gewinne entstehen. Wettbewerber reagieren mit Nachahmern, wodurch Preisdruck und Differenzierungsbedarf wachsen. Ziel ist es, Marktanteile zu sichern und die Wettbewerbsposition durch Investitionen zu festigen.

- Reife- & Sättigungsphase: Die Reifephase markiert den Höhepunkt des Lebenszyklus: Absatz und Gewinn erreichen ihr Maximum, bevor das Wachstum stagniert. Unternehmen setzen auf Differenzierung, Markenpflege und Effizienzsteigerung, um die Nachfrage möglichst lange zu halten.

- Rückgangs- oder Degenerationsphase: In dieser Phase sinkt die Nachfrage, ausgelöst durch technologische Innovationen, veränderte Kundenpräferenzen oder Marktsättigung. Gewinne schrumpfen, sodass Unternehmen strategisch reagieren müssen: durch Elimination des Produkts, Relaunch oder Fokussierung auf Nischenmärkte.

- Nachlauf- bzw. End-of-Life-Phase: Die Phase umfasst alle Aktivitäten nach Serienproduktion: Garantieleistungen, Ersatzteile, Rücknahme und Entsorgung von Altprodukten sowie Verwertung oder Stilllegung von Betriebsmitteln.

Während das klassische Modell vorrangig ökonomisch geprägt ist, zeigt seine Erweiterung im Kontext der Kreislaufwirtschaft, wie jede dieser Phasen genutzt werden kann, um Ressourcen zu schonen, Kosten zu senken und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

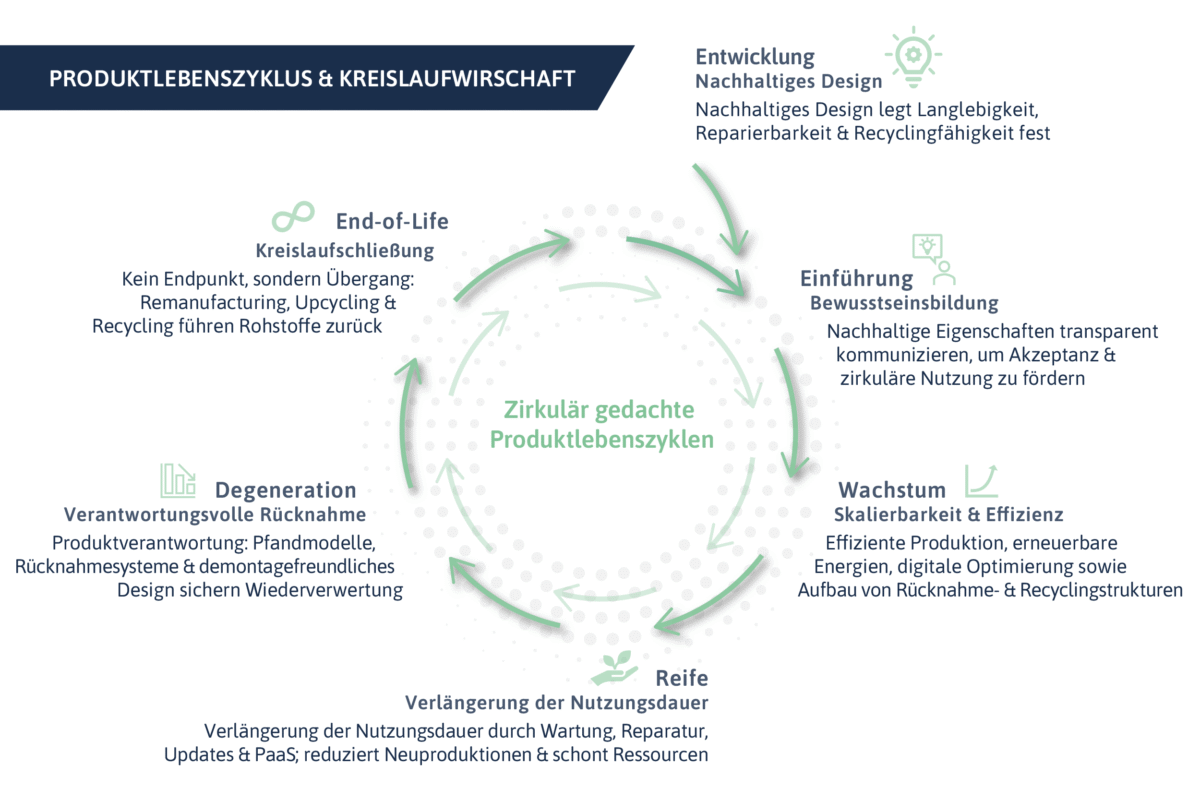

Die Produktlebenszyklusphasen im erweiterten Blickwinkel der Kreislaufwirtschaft

1. Entwicklung – Nachhaltiges Design

Klassisch: In dieser Phase entstehen Idee, Konzept, Prototypen und technische Spezifikationen.

Vor dem Hintergrund zirkulärer Wertschöpfung nimmt diese Phase eine zentrale Bedeutung ein, da Ressourceneffizienz hier den maßgeblichen Orientierungspunkt bildet. Bereits im Designprozess wird festgelegt, in welchem Maße ein Produkt langlebig, reparierbar und recycelbar ist. Zentrale Strategien sind Modularität, die eine einfache Reparatur und Aufrüstung ermöglicht, eine hohe Reparierbarkeit zur Verlängerung der Lebensdauer sowie der Einsatz von Sekundärrohstoffen oder biobasierten Materialien. Digitale Simulationen und Lebenszyklusanalysen (LCA) unterstützen zusätzlich dabei, die Nachhaltigkeit von Produktdesigns bereits in dieser frühen Phase transparent zu bewerten und gezielt zu optimieren.

Podcast Tipp: Mehr zur Rolle von Design und Produktentwicklung in der Kreislaufwirtschaft in dem EFS Podcast über Circular Design

2. Einführung – Bewusstseinsbildung

Klassisch: In dieser Phase wird das Produkt auf den Markt gebracht; Methoden wie Werbung, Promotion und Markteinführungsstrategien spielen dabei eine zentrale Rolle.

Im erweiterten Verständnis der Kreislaufwirtschaft entscheidet die Markteinführung nicht nur über den wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch über die Akzeptanz nachhaltiger Produkteigenschaften. Transparente Informationen zu verwendeten Materialien, Energieeffizienz, Reparaturfähigkeit und geplanten Rücknahmesystemen schaffen Vertrauen bei Kund:innen. Eine gezielte Kommunikation dieser Merkmale fördert zirkuläres Konsumverhalten und erhöht die Bereitschaft, Produkte länger zu nutzen, zurückzugeben oder auf kreislauffähige Alternativen umzusteigen. Nachhaltigkeit wird damit zu einem wesentlichen Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb.

Wachstum – Skalierbarkeit und Effizienz

Klassisch: In dieser Phase wird die Produktion ausgeweitet, Prozesse werden optimiert und Kapazitäten erweitert.

Mit Blick auf die Kreislaufwirtschaft zielt die Wachstumsphase darauf ab, steigende Nachfrage zu bedienen, ohne dabei Umwelt und Ressourcen übermäßig zu belasten. Effiziente Fertigungsverfahren, der Einsatz erneuerbarer Energien sowie digitale Technologien zur Prozessoptimierung stellen sicher, dass Ressourcen geschont und Emissionen reduziert werden. Parallel dazu werden Recycling- und Rücknahmestrukturen aufgebaut, sodass Materialien und Komponenten bereits frühzeitig in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Auf diese Weise wird Wachstum nicht linear, sondern nachhaltig und resilient gestaltet.

Reife – Verlängerung der Nutzungsdauer

Klassisch: In dieser Phase ist der Markt etabliert, häufig mit hohen Gewinnen. Neue Impulse lassen sich jedoch nur schwer setzen.

Aus der Perspektive der Kreislaufwirtschaft markiert die Reifephase den Höhepunkt des Produktlebenszyklus. Während hier traditionell Effizienzsteigerungen im Vordergrund stehen, rückt zunehmend die Verlängerung der Nutzungsdauer in den Fokus. Maßnahmen wie regelmäßige Wartung, Reparaturservices, modulare Ersatzteile, Software-Updates oder innovative Geschäftsmodelle wie Product-as-a-Service tragen dazu bei, die Einsatzdauer von Produkten zu verlängern und den Bedarf an Neuproduktionen zu reduzieren. Dadurch sinkt der Ressourceneinsatz, die ökologische Gesamtbilanz verbessert sich, und gleichzeitig bleiben stabile Einnahmequellen erhalten.

Degeneration – Verantwortungsvolle Rücknahme

Klassisch: In dieser Phase sinken Absatz und Gewinne, und das Produkt wird aus dem Sortiment genommen.

Unter den Prämissen einer ressourcenschonenden und zirkulären Wirtschaftsweise rückt die Produktverantwortung der Unternehmen verstärkt in den Fokus. Gefordert ist nicht allein eine wirtschaftliche, sondern auch eine ökologische Entscheidungslogik: Unternehmen müssen Verantwortung für die Rückführung ihrer Produkte übernehmen. Pfandmodelle, eigene Rücknahmesysteme oder Kooperationen mit spezialisierten Partnern stellen sicher, dass Altprodukte nicht unkontrolliert entsorgt werden. Ein demontagefreundliches Design erleichtert dabei die sortenreine Trennung von Materialien und schafft die Grundlage für hochwertige Wiederverwertung und Remanufacturing-Prozesse.

End-of-Life Phase – Kreislaufschließung

Klassisch: In dieser Phase ist die Produktion eingestellt, und häufig erfolgt eine Entsorgung.

In einer ganzheitlichen Auffassung zirkulärer Wertschöpfung wird die End-of-Life-Phase nicht als Endpunkt, sondern als Übergang in einen erneuten Nutzungszyklus verstanden. An dieser Schnittstelle setzt das End-of-Life-Management an, das unterschiedliche Strategien umfasst: Remanufacturing, bei den Produkten oder Komponenten umfassend aufgearbeitet werden, Upcycling, das Materialien in höherwertige Anwendungen überführt, sowie hochwertiges Recycling, durch das Rohstoffe erneut in den Wirtschaftskreislauf eingespeist werden. Auf diese Weise können Materialien wie Metalle, Kunststoffe oder Batterierohstoffe in nachfolgende Produktgenerationen überführt werden (mehr zu den zugrunde liegenden R-Strategien der CE) Ziel ist es, Ressourcen nicht als Abfall zu verlieren, sondern sie langfristig im Wertschöpfungsprozess zu erhalten und damit einen geschlossenen Kreislauf zu realisieren.

Praxisbeispiel: Die Automobilindustrie

Die Automobilindustrie verdeutlicht exemplarisch, wie Circular Economy und Produktlebenszyklus ineinandergreifen: Carsharing- und Leasing-Modelle verlängern die Nutzungsdauer von Fahrzeugen, während Rücknahmesysteme sicherstellen, dass diese planbar in Remanufacturing-Prozesse überführt werden können. Dort werden zentrale Komponenten wie Motoren, Getriebe oder Batterien aufgearbeitet und erneut vermarktet – mit deutlich geringeren Kosten als bei Neuprodukten. Am Ende des Lebenszyklus werden Rohstoffe wie Stahl, Aluminium oder Lithium recycelt und in neue Fahrzeuggenerationen integriert. Dadurch sinken Materialkosten, die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen wird reduziert, und gleichzeitig entstehen neue Geschäftsmodelle rund um Second-Life-Batterien, Ersatzteile und Refurbishment-Angebote.

Verantwortung in jeder Phase

Die Verantwortung für Nachhaltigkeit im PLZ erstreckt sich über alle Phasen und darf nicht auf die reine Herstellung reduziert werden.

Design & Produktion: Der Grundstein für Nachhaltigkeit

Bereits in der Design- und Produktionsphase werden die wesentlichen Weichen gestellt. Entscheidend sind unter anderem:

- Ressourceneffizienz und Ökodesign

- Modulare Bauweisen

- Energie- und emissionsarme Fertigung

- Einsatz von Sekundärmaterialien

- Geschlossene Produktionskreisläufe

Diese Faktoren bestimmen, in welchem Maße ein Produkt langlebig, reparierbar und recycelbar ist und helfen, den ökologischen Fußabdruck erheblich zu reduzieren.

Nutzung & Wartung

In der Nutzungs- und Wartungsphase liegt der Schwerpunkt auf der Verlängerung der Produktlebensdauer. Wichtige Maßnahmen sind:

- Innovative Geschäftsmodelle wie Product-as-a-Service (PaaS)

- Reparaturservices und modulare Ersatzteile

- Software-Updates

- Sharing-Konzepte

Diese Ansätze erhöhen die Auslastung, schonen Ressourcen und reduzieren den Bedarf an Neuproduktionen. Hersteller profitieren zugleich direkt von langlebigen Produkten.

Rücknahme & Recycling

In dieser Phase übernehmen Unternehmen die Verantwortung für die Rückführung von Materialien in den Wirtschaftskreislauf. Relevante Maßnahmen umfassen:

- Aufbau eigener Rücknahmesysteme

- Einführung von Pfandmodellen

- Kooperationen mit spezialisierten Recyclingpartnern

- Demontagefreundliches Design für sortenreine Trennung von Materialien

- Einsatz von digitalen Produktpässen zur Transparenz über Materialien und Nachverfolgbarkeit

Diese Ansätze bilden die Grundlage für hochwertige Recycling- und Remanufacturing-Prozesse.

Methodische und technologische Instrumente

Für die Umsetzung der Verantwortung sind entscheidend:

- Lebenszyklusanalyse (LCA): quantifizierbare Basis für ökologische Auswirkungen

- Product Lifecycle Management (PLM): Integration von Nachhaltigkeitsstrategien in die gesamte Wertschöpfungskette

- Product Data Management (PDM): Sicherstellung konsistenter technischer und organisatorischer Daten

Dies verdeutlicht: Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind keine Einzelmaßnahmen, sondern fest in allen Phasen des Produktlebenszyklus verankert.

EFS Kreislaufexpert:innen klären auf: Wie können Unternehmen von der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in den PLZ profitieren?

Die Integration von Kreislaufwirtschaftsstrategien in den Produktlebenszyklus bietet Unternehmen einen klaren wirtschaftlichen Mehrwert. Sie ermöglicht, in jeder Phase nicht nur ökologische, sondern vor allem ökonomische Potenziale gezielt zu erschließen: von Kosteneinsparungen über neue Umsatzquellen bis hin zu erhöhter Resilienz gegenüber Markt- und Ressourcenrisiken.

Bereits in der Entwicklungsphase senkt ein konsequentes Ökodesign Material-, Energie- und Entsorgungskosten, indem Produkte modular, reparierbar und recyclingfähig gestaltet werden. Gleichzeitig verkürzt die Nutzung standardisierter Komponenten Entwicklungszeiten und steigert die Effizienz in der Produktion.

In der Einführungs- und Wachstumsphase stärkt die transparente Kommunikation nachhaltiger Produkteigenschaften das Markenimage, öffnet neue Kundensegmente und schafft Differenzierung im Wettbewerb. Dadurch lassen sich Premiumpreisstrategien realisieren und höhere Marktanteile erzielen.

Während der Reife- und Sättigungsphase werden durch Wartungs-, Reparatur- und Serviceangebote zusätzliche Umsatzströme generiert. Gleichzeitig reduzieren verlängerte Produktlebensdauern den Bedarf an Neuproduktionen und damit Fixkosten. Das führt zu stabileren Cashflows und planbareren Erträgen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

In der Degenerationsphase eröffnen Rücknahme- und Remanufacturing-Prozesse neue Ertragsquellen: Aufbereitete Produkte können mit attraktiven Margen wieder in den Markt eingeführt werden, während gleichzeitig Beschaffungs- und Materialkosten deutlich sinken.

Ein hochwertiges Recycling in der End-of-Life-Phase sichert die Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe, reduziert die Abhängigkeit von volatilen Rohstoffmärkten und stabilisiert langfristig die Materialkostenstruktur. So entsteht ein geschlossener Wertschöpfungskreislauf, der nicht nur ökologische, sondern vor allem wirtschaftliche Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit fördert.

Fazit

Der Produktlebenszyklus ist heute weit mehr als ein betriebswirtschaftliches Steuerungsinstrument – er wird zu einem ganzheitlichen Managementansatz, der ökologische Verantwortung, ökonomische Effizienz und technologische Innovation vereint. Die Integration von Ressourceneffizienz, Produktverantwortung, Lebenszyklusanalyse (LCA), End-of-Life-Management sowie digitalen Lösungen wie Product Lifecycle Management (PLM) und Product Data Management (PDM) ermöglicht es, Produkte nicht länger als lineare Prozesse, sondern als Bestandteile eines zirkulären Systems zu verstehen.

EFS Consulting begleitet Unternehmen dabei, aus Nachhaltigkeit messbaren Mehrwert zu schaffen – mit klaren Strategien, wirksamen Prozessen und datengetriebenen Lösungen entlang des gesamten Produktlebenszyklus.

FAQs

Was ist der Produktlebenszyklus?

Der Produktlebenszyklus (PLZ) beschreibt alle Phasen eines Produkts – von der Entwicklung bis zum End-of-Life. Im Kontext der Kreislaufwirtschaft wird dieser erweitert: Nachhaltiges Design, Ressourceneffizienz und Rückführung machen ihn zum Instrument ökologischer und ökonomischer Wertschöpfung.

Was ist der Unterschied zwischen PDM und PLM?

Product Data Management (PDM) konzentriert sich auf die strukturierte Verwaltung technischer Daten wie Zeichnungen oder Stücklisten und gewährleistet deren Konsistenz.

Product Lifecycle Management (PLM) integriert den gesamten Lebenszyklus eines Produkts und verbindet technische, organisatorische und strategische Aspekte.

Kurz gesagt: PDM bildet die Datenbasis, PLM den Managementrahmen.

Was versteht man unter einer zirkulären Wertschöpfungskette?

Eine zirkuläre Wertschöpfungskette ersetzt das lineare „Take-Make-Dispose“-Modell durch geschlossene Kreisläufe. Ziel ist es, den Wert von Produkten, Komponenten und Materialien möglichst lange zu erhalten. So wird das Lebensende eines Produkts zum Ausgangspunkt neuer Wertschöpfung.