Messung der Kreislaufwirtschaft: Schlüsselindikatoren und Methoden

Die systematische Messung von Zirkularität gewinnt im Zuge der nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Vor dem Hintergrund regulatorischer Entwicklungen sowie wachsender ökologischer Herausforderungen rückt die Frage in den Fokus, wie zirkuläre Maßnahmen effektiv bewertet und gesteuert werden können. Dieser Insight-Artikel beleuchtet die Grundlagen der Erfolgsmessung in der Kreislaufwirtschaft, stellt zentrale Indikatoren und Bewertungsansätze vor und zeigt auf, welche Herausforderungen mit der Erfassung zirkulärer Leistungen verbunden sind.

Das Wichtigste in Kürze

- Die Bewertung der Kreislaufwirtschaft erfordert standardisierte Indikatoren und KPIs, um zirkuläre Fortschritte objektiv messbar und vergleichbar zu machen.

- Circular Economy CE-Indikatoren müssen systemisch, lebenszyklusorientiert und praxisnah sein sowie auf belastbaren Daten beruhen.

- In der Praxis erschweren uneinheitliche Bewertungsrahmen, Datenlücken und heterogene Stakeholderinteressen die Umsetzung.

- Methoden wie Materialflussanalysen, Life Cycle Assessments, Reifegradmodelle und digitale Technologien erweitern die Bewertungsperspektive und erhöhen die Datenqualität.

Grundlagen der Messung der Kreislaufwirtschaft

Die Transformation hin zur Zirkularität (Circular Economy – CE) bedeutet einen tiefgreifenden Wandel im Umgang mit natürlichen Ressourcen. Dieser wird durch ökologische Herausforderungen wie den Klimawandel, knapper werdende Rohstoffe und den Rückgang der Artenvielfalt vorangetrieben. Um diesen Wandel wirksam zu gestalten, ist eine systematische Erfolgsmessung zirkulärer Maßnahmen essenziell – sowohl für Unternehmen als auch für politische Akteure und die Wissenschaft.

Gerade auf betrieblicher Ebene gestaltet sich die Bewertung der zirkulären Leistung anspruchsvoll, da sie nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische und soziale Faktoren berücksichtigt. Um Fortschritte objektiv einordnen und vergleichen zu können, braucht es einheitliche Kennzahlen und Key Performance Indicators (KPIs). Sie dienen dazu, unternehmensinterne Entwicklungen zu bewerten und Erfolgsmodelle abzuleiten. Dabei konzentriert sich die Analyse vor allem auf die Produkt- und Unternehmensebene, während volkswirtschaftliche Perspektiven außen vor bleiben.

Anforderungen an und Eigenschaften von Indikatoren der Kreislaufwirtschaft

Die Messung zirkulärer Wertschöpfung erfordert verlässliche Indikatoren. Doch was macht einen „guten“ Indikator eigentlich aus? Unabhängig von der konkreten Definition sollten bestimmte Anforderungen erfüllt sein:

- Im Einklang mit den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft stehen – das heißt, auf einer systemischen Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette beruhen.

- Eine Lebenszyklusperspektive berücksichtigen – inklusive sinnvoller zeitlicher und räumlicher Abgrenzungen.

- Sowohl direkte Ressourcennutzung als auch systemische Auswirkungen der Umstellung auf zirkuläre Prozesse abbilden – etwa durch eigens definierte Zirkularitätskennzahlen oder ergänzende Instrumente wie die Lebenszyklusanalyse (LCA).

Darüber hinaus ist es entscheidend, dass CE-Indikatoren in der Praxis einen echten Mehrwert liefern. Sie sollten daher:

- SMART sein – also spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert leicht nachvollziehbar und transparent für alle Beteiligten sein.

- Auf belastbaren, möglichst standardisierten Daten beruhen – unter Einbeziehung unterschiedlicher Datenquellen wie internen Unternehmensdaten, Informationen aus der Lieferkette oder Open Data.

- Datenverfügbarkeit sicherstellen – insbesondere im Hinblick auf Regelmäßigkeit, Qualität und Zugänglichkeit der relevanten Informationen.

- Vergleiche ermöglichen – etwa zwischen Produkten, Unternehmen oder Systemen, um Benchmarking, Best Practices und Fortschrittsmessung zu erleichtern.

Herausforderungen und Grenzen der Messbarkeit

Trotz zahlreicher bestehender Methoden bleibt die praktische Bewertung zirkulärer Wertschöpfung anspruchsvoll. Ein zentrales Problem ist das Fehlen einheitlicher Indikatorensysteme sowie eines klar definierten Bewertungsrahmens.

In der Anwendung zeigt sich eine große Bandbreite unterschiedlicher Ansätze zur Erfassung von Ressourcennutzung und Kreislaufführung. Diese methodische Vielfalt führt zu Inkonsistenzen und erschwert insbesondere den branchen- oder unternehmensübergreifenden Vergleich.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) stehen häufig vor organisatorischen und finanziellen Hürden, etwa bei der Einführung geeigneter Messinstrumente. Größere Unternehmen hingegen sind nicht selten durch regulatorische Vorgaben eingeschränkt – z. B. bei der Skalierung zirkulärer Geschäftsmodelle.

Hinzu kommt eine heterogene Stakeholder-Landschaft: Unterschiedliche Erwartungen und Interessen – von Lieferanten über Kund:innen bis zu Investoren – erschweren die Etablierung einer gemeinsamen Bewertungsgrundlage.

Zentrale CE-Indikatoren aus Literatur & Praxis

Die frühzeitige Definition ambitionierter und eindeutig formulierter Ziele stellt eine wesentliche Voraussetzung für eine systematische Erfolgskontrolle dar. Ein zielgerichtetes Transformationsmanagement erfordert ein effektives Monitoring auf Basis quantifizierbarer Indikatoren sowie regelmäßiger Berichte zum Stand der Zielerreichung. Vor diesem Hintergrund sind zirkuläre Strategien und der Ressourceneinsatz im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse strukturiert zu bewerten und durch aussagekräftige Kennzahlen transparent darzulegen.

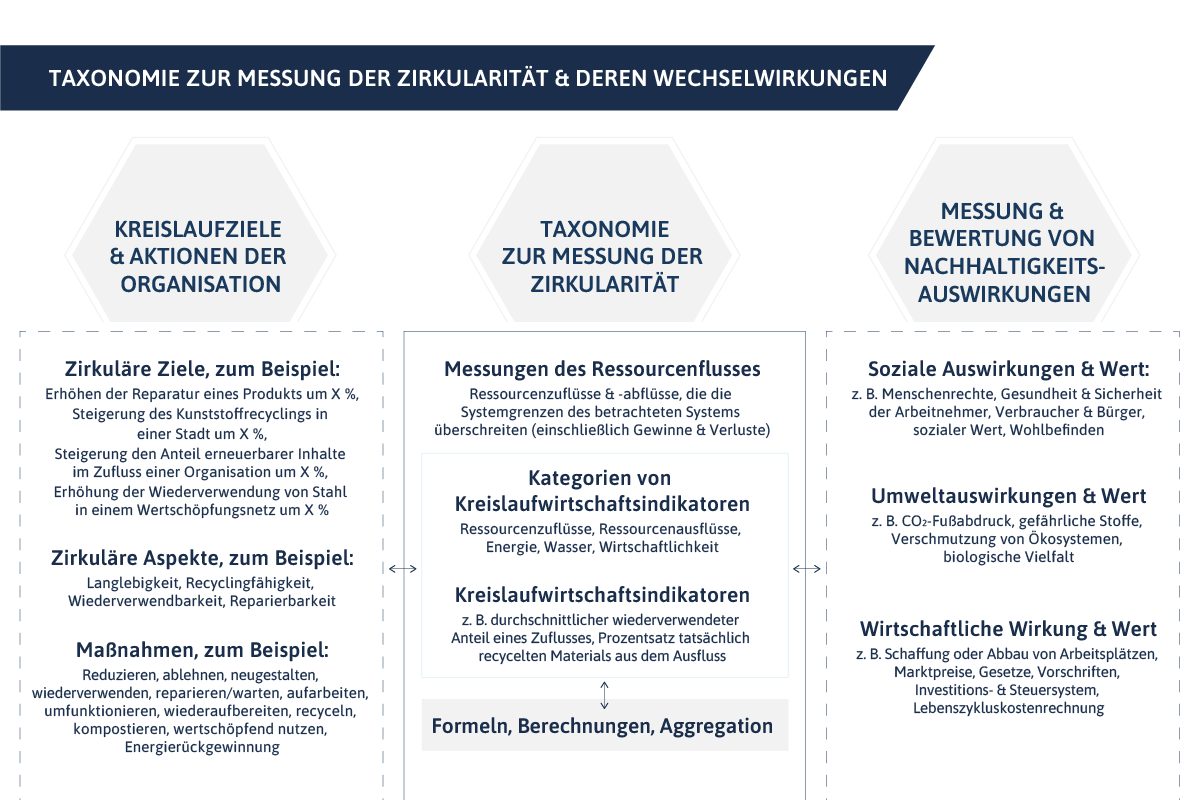

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ein Indikatorensystem zu etablieren, welches die komplexen Zusammenhänge der Kreislaufwirtschaft adäquat abbildet.

Die zentrale Funktion von CE-Indikatoren besteht darin, Zu- und Abflüsse von Ressourcen messbar zu machen – darunter:

- Produktionsmaterialien

- Verpackungen

- Infrastruktur

- Maschinen

- Wasser

Diese Indikatoren ermöglichen eine nachvollziehbare, vergleichbare und konsistente Berichterstattung, die sowohl regulatorischen Anforderungen gerecht wird als auch operative Optimierungspotenziale offenlegt.

Beispiele für praxisrelevante CE-Indikatoren sind unter anderem:

Circular Economy Performance Indicator (CPI) und Recyclability Benefit Rate (RBR)

Der Circular Economy Performance Indicator (CPI) und die Recyclability Benefit Rate (RBR) sind zwei etablierte Kennzahlen zur Bewertung der ökologischen Wirksamkeit von Recyclingprozessen. Beide Indikatoren quantifiziert in diesem Zusammenhang das Verhältnis zwischen den potenziellen Umweltentlastungen, die durch das Recycling eines Produkts erreicht werden können, und den Umweltwirkungen, die mit der Herstellung desselben Produkts aus Primärrohstoffen sowie dessen anschließender Entsorgung verbunden wären.

Die Konzepte basieren auf wissenschaftlichen Arbeiten von Huysman et al. (2017) sowie Ardente und Mathieux (2014) und bieten eine fundierte Grundlage für die Integration zirkulärer Leistungsindikatoren in unternehmerische Nachhaltigkeitsbewertungen.

Reuse Potential Indicator (RPI)

Der Reuse Potential Indicator (RPI) beschreibt das Potenzial zur Wiederverwendung von Komponenten innerhalb einer Produktfamilie. Er misst, in welchem Umfang Bauteile oder Module zwischen verschiedenen Produktvarianten erneut eingesetzt werden können, ohne grundlegende Anpassungen. Der Indikator liefert somit wertvolle Hinweise auf die Designflexibilität und Wiederverwendbarkeit technischer Systeme, insbesondere im Kontext modularer Produktkonzepte.

Die methodische Grundlage geht auf die Arbeit von Mesa et al. (2018) zurück und unterstützt Unternehmen dabei, frühzeitig im Produktentwicklungsprozess zirkuläre Strategien wie Wiederverwendung oder Remanufacturing systematisch zu bewerten.

Material Circularity Indicator (MCI)

Der Material Circularity Indicator (MCI) wurde von ANSYS Granta in Zusammenarbeit mit der Ellen MacArthur Foundation entwickelt und dient der Bewertung, inwieweit sich die Materialflüsse eines Produkts von einem linearen hin zu einem zirkulären, ressourcenschonenden Nutzungspfad verschieben lassen.

Grundlage der Berechnung sind drei zentrale Parameter:

- 𝑉: Masse an Primärrohstoffen, die für die Herstellung verwendet wird

- 𝑊: Masse an nicht rückgewinnbarem Abfall, die dem Produkt zuzurechnen ist

- 𝑋: Nutzungsfaktor, der Dauer und Intensität der Produktnutzung beschreibt

Die Berechnung erfolgt in zwei Schritten:

MCI = 1 – [LFI * F(x)]

Linear Flow Index (LFI) = (V+W)/(2*M)

F(X) bezeichnet den Nutzungsfaktor als Funktion der Nutzung X, wobei M die Masse des Produkts darstellt.

Weitere Schlüsselindikatoren

Neben den bereits erwähnten Kennzahlen existiert eine Vielzahl weiterer Indikatoren, die zur Bewertung der Zirkularität herangezogen werden können. Ein prominentes Beispiel ist der Circular Economy Index (CEI), der das Verhältnis des Marktwerts von durch Recycling gewonnenen Materialien zum Wert der ursprünglich eingesetzten Rohstoffe misst.

Darüber hinaus bieten Metriken wie der Product-Level Circularity Metric (PCM), das Circular Economy Toolkit (CET), der Circular Economy Indicator Prototype (CEIP), dieInput-Output Balance Sheet (IOBS)-Methode, das Eco-efficient Value Ratio (EVR), der Resource Duration Indicator (RDI) sowie der Cradle-to-Cradle Material Reutilization Indicator differenzierte Ansätze zur Erfassung der Zirkularitätsleistung auf Produkt-, Prozess- oder Unternehmensebene.

Diese Indikatoren gewinnen nicht nur für die strategische Steuerung innerhalb von Unternehmen an Bedeutung, sondern sind auch für Investoren, Regulierungsbehörden sowie das Management globaler Wertschöpfungs- und Lieferketten relevant.

Methodische Ansätze zur Bewertung der Kreislaufwirtschaft

Die Bewertung der Kreislaufwirtschaftsleistung in Unternehmen erfordert ein methodisches Vorgehen, das sowohl messbare Kennzahlen als auch qualitative Einschätzungen berücksichtigt. Ziel ist es, den Entwicklungsstand zirkulärer Maßnahmen zu bestimmen, Stoffströme systematisch zu analysieren und Potenziale zur Effizienzsteigerung zu identifizieren.

Die Wahl der Methodik hängt dabei von Faktoren wie Unternehmensgröße, Branche, Datenverfügbarkeit und regulatorischen Vorgaben ab. Eine fundierte Leistungsbewertung ermöglicht es, gezielte Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten, deren Wirkung nachzuvollziehen und die Ergebnisse transparent gegenüber relevanten Stakeholdern zu kommunizieren.

Materialflussanalysen (MFA) & Life Cycle Assessment (LCA)

Materialflussanalysen (MFA) dienen dazu, den Weg von Rohstoffen und Materialien innerhalb eines Unternehmens oder entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent zu machen. Sie helfen dabei, ineffiziente Prozesse zu erkennen und Ansatzpunkte für eine bessere Ressourcennutzung zu identifizieren. Häufig werden MFA mit Life Cycle Assessments (LCA) kombiniert, um die ökologischen Auswirkungen eines Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg zu erfassen. Ergänzend liefern Input-Output-Analysen einen Überblick über kreislauforientierte Systeme und deren wirtschaftliche Zusammenhänge.

Reifegradmodelle & qualitative Assessments

Reifegradmodelle bieten eine strukturierte Möglichkeit, den Fortschritt zirkulärer Maßnahmen qualitativ zu bewerten. Sie nutzen Fragebögen und Bewertungsmatrizen, um Unternehmen je nach Entwicklungsstand bestimmten Stufen zuzuordnen. Modelle wie das von EFS entwickelte Reifegradmodell (hier das EFS Reifegradmodell zur Messung und Förderung zirkulärer Wertschöpfung gratis testen und Wert bestimmen) bieten einen konzeptionellen Rahmen zur quantitativen Erfassung und Bewertung von Fortschritten im Bereich der zirkulären Wertschöpfung.

Die strukturierte Anwendung solcher Frameworks erleichtert zudem den Zugang zu interner und externer Finanzierung nachhaltiger Initiativen. In der Regel bestehen diese Modelle aus mehreren Stufen, die eine stufenweise Weiterentwicklung von Prozessen und Kompetenzen ermöglichen.

Methoden zur Messung von Umweltaspekten

Grundsätzlich zielen Kreislaufwirtschaftsstrategien auf die Reduktion von Umweltauswirkungen ab, können jedoch potenzielle Zielkonflikte beinhalten. Daher ist eine ergänzende Umweltbewertung stets empfohlen. In der Fachliteratur werden verschiedene Ansätze zur umfassenden Bewertung aller drei Nachhaltigkeitsdimensionen vorgeschlagen, darunter das „Circular Life Cycle Sustainability Assessment“ nach Luthin sowie der Einsatz der Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) nach Niero.

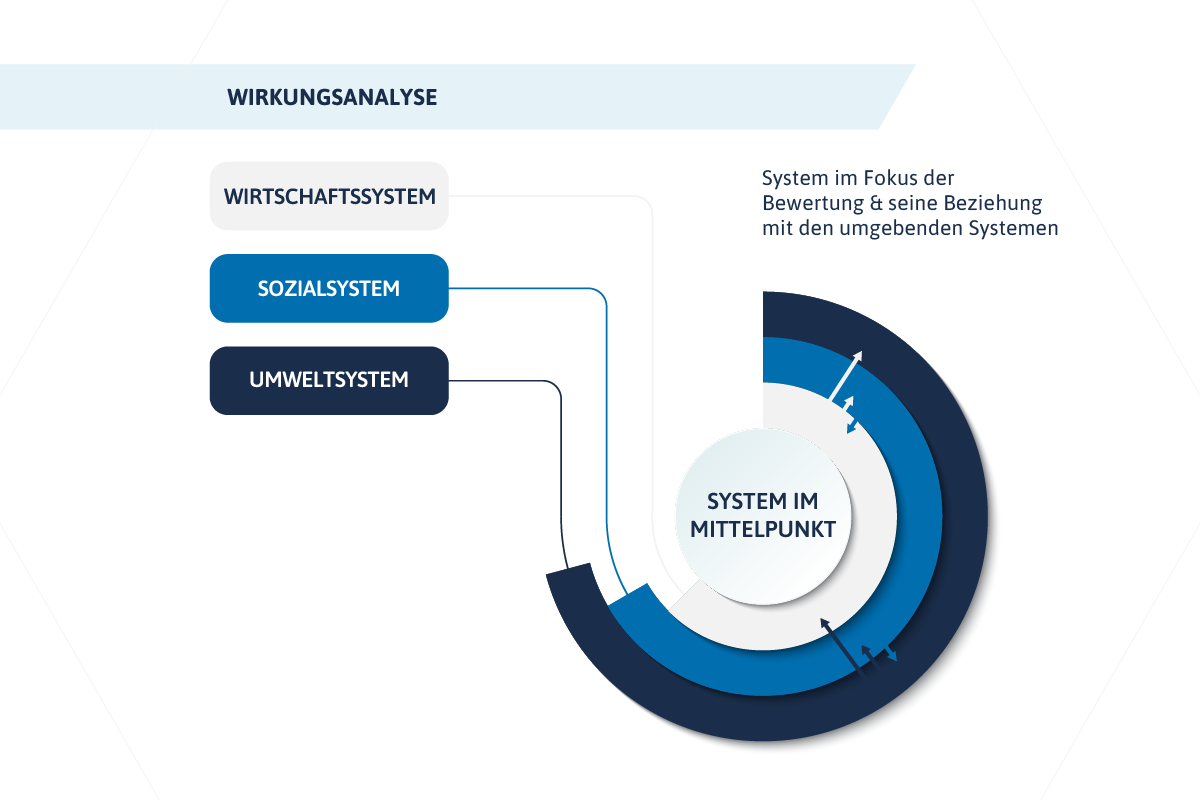

Um die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen von Kreislaufstrategien ganzheitlich zu bewerten, ist es notwendig, Indikatoren über produktspezifische Eigenschaften wie Langlebigkeit, Recyclingfähigkeit und Reparaturfreundlichkeit hinaus zu erweitern. Die Bewertung zirkulärer Systeme geht somit über die reine Erfassung der Zirkularität hinaus und beinhaltet eine umfassende Wirkungsanalyse. Dabei ist sicherzustellen, dass die Analyse mit der gewählten Systemebene (Makro-, Meso- oder Mikroebene) sowie den festgelegten Systemgrenzen konsistent ist.

Digitale Technologien zur Datengewinnung

Zusätzlich tragen digitale Technologien maßgeblich dazu bei, Datenverfügbarkeit und -qualität zu verbessern und schaffen damit die Grundlage für fundierte, ressourcenschonende Entscheidungen. Ein ganzheitlicher Ansatz, der digitale Transformation, zirkuläre Kennzahlen und Nachhaltigkeitsziele miteinander verknüpft, ist entscheidend, um die Effektivität zirkulärer Wirtschaftsmodelle zu steigern.

Zentrale Technologien sind das Internet of Things (IoT), das eine präzise Überwachung von Ressourcenflüssen ermöglicht, künstliche Intelligenz (KI), die datenbasierte Optimierungen von Prozessen unterstützt, die Blockchain-Technologie, die Transparenz und Rückverfolgbarkeit entlang des Produktlebenszyklus gewährleistet, sowie Robotik, die durch Automatisierung zur Effizienzsteigerung und Abfallreduktion beiträgt. Die Digitalisierung erhöht somit nicht nur die operative Leistungsfähigkeit, sondern erweitert auch die analytischen Möglichkeiten zur systematischen Bewertung sowie Steuerung kreislauforientierter Strategien.

Fazit

Die Bewertung von Maßnahmen im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt hohe methodische Anforderungen: Sie muss ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen integrieren, systemische Zusammenhänge abbilden und gleichzeitig anschlussfähig für unternehmerische Praxis sowie regulatorische Anforderungen sein. Trotz der Vielzahl verfügbarer Indikatoren fehlt es häufig an Vergleichbarkeit, Datenkonsistenz und anwendungsorientierter Umsetzbarkeit.

Was es braucht, ist ein gemeinsames Verständnis für die Anforderungen an wirksame CE-Indikatoren – sowie ein anwendungsorientierter, skalierbarer Rahmen zur vergleichbaren Messung zirkulärer Leistungen. Genau hier setzt professionelle Beratung an: durch methodische Klarheit, strategische Priorisierung und die Entwicklung maßgeschneiderter Bewertungsmodelle.

FAQs

Wie misst man eine Kreislaufwirtschaft?

Kreislaufwirtschaft wird durch spezifische Indikatoren gemessen, die Ressourcennutzung, Recyclingquoten und Materialeffizienz erfassen – ergänzt durch umfassende Bewertungen von ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen.

Nach welchen Kriterien wählt man die richtigen CE-Indikatoren aus?

Die Indikatoren sollten relevant, messbar, vergleichbar und praktisch anwendbar sein sowie eine ganzheitliche Sicht auf das Produkt oder System ermöglichen.

Wie funktioniert der Material Circularity Indicator (MCI)?

Der MCI bewertet, wie stark ein Produkt von einem linearen zu einem zirkulären Materialfluss wechselt. Er basiert auf Primärrohstoffanteil, nicht rückgewinnbarem Abfall und der Nutzungsdauer des Produkts.