Make-or-Buy Entscheidung in der IT: Der EFS Consulting-Ansatz vor Beginn des IT-Sourcings

Die Entscheidung, IT-Services intern zu erbringen oder von externen Anbietern zu beziehen, stellt einen grundlegenden Aspekt der IT-Sourcing-Strategie dar. Da hierdurch die strategische Ausrichtung eines Unternehmens wesentlich geprägt wird, bedürfen Make-or-Buy Entscheidungen einer systematischen Analyse, die über reine Kostenüberlegungen hinausgeht. Dieses Insight skizziert einen Ansatz zu Make-or-Buy Entscheidungen in der IT und beleuchtet zentrale Dimensionen sowie praxisnahe Sourcing-Modelle.

Das Wichtigste in Kürze

-

Ein Target Operating Modell (TOM) bildet die Grundlage zur Abgrenzung von Kern- und Nicht-Kernleistungen und zur Verknüpfung mit dem Plan-Build-Run Rahmenwerk

-

Typische Sourcing-Muster umfassen vollständiges Outsourcing, vollständiges Insourcing und hybride Modelle – jeweils mit spezifischen Vor- und Nachteilen

-

Vergleichende Bewertungen entlang von fünf Dimensionen (Kosteneffizienz, Technologie & Innovation, Servicequalität, Zusammenarbeit und Risikomanagement) ermöglichen fundierte Entscheidungen

Target Operating Modell

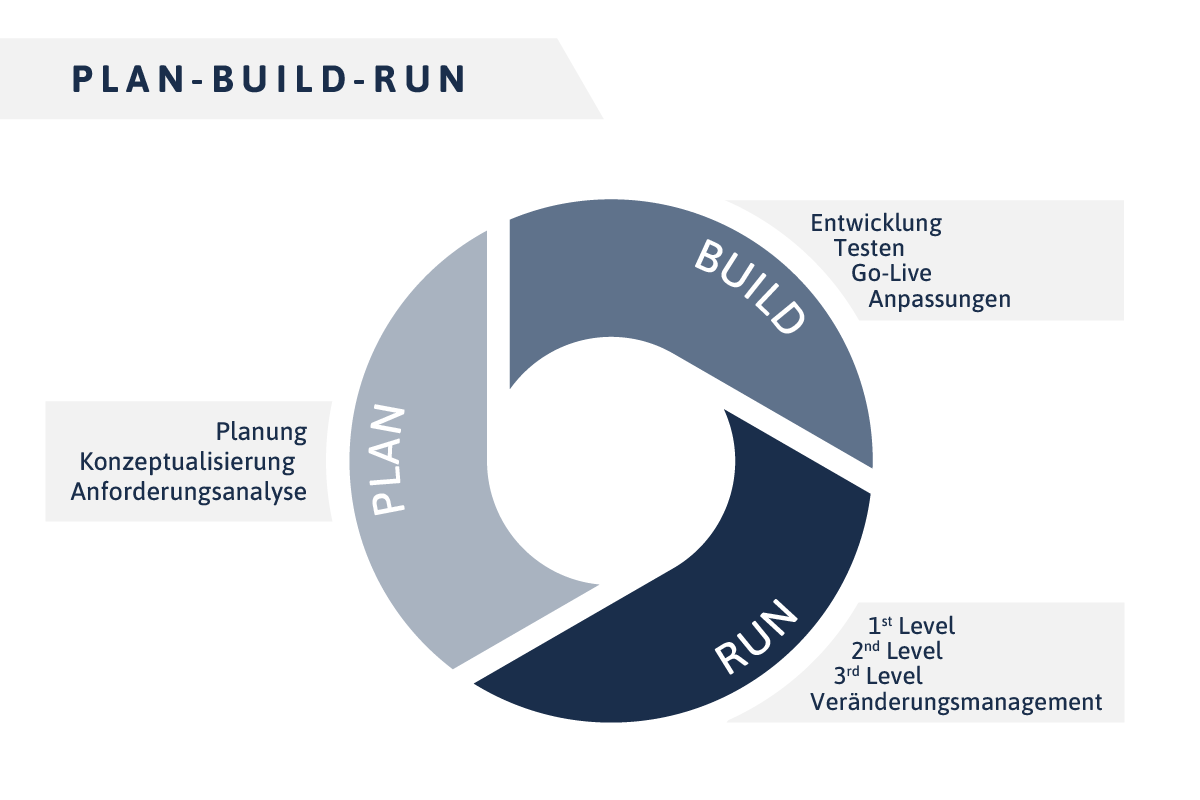

Ein Target Operating Modell beschreibt die angestrebte zukünftige Ausgestaltung der IT-Funktionen einer Organisation, einschließlich der erforderlichen Strukturen, Prozesse und Verantwortlichkeiten zur Leistungserbringung. Es definiert, welche Fähigkeiten intern verbleiben (Kernleistungen) und welche ausgelagert werden (Nicht-Kernleistungen), und verknüpft diese mit dem Plan–Build–Run-Rahmenwerk.

Das Plan-Build-Run Rahmenwerk unterteilt Aktivitäten in die strategische Planung und Konzeption (Plan), die Lösungsentwicklung und -integration (Build) sowie den operativen Betrieb (Run). Während auch andere Ansätze wie der ITIL-Service-Lifecycle oder DevOps-Modelle Anwendung finden können, ist die Plan–Build–Run Struktur in der Praxis weit verbreitet – insbesondere aufgrund ihrer Klarheit und der direkten Anschlussfähigkeit an Make-or-Buy Entscheidungen.

Definition von Make-or-Buy Entscheidungen in der IT

Allgemein lässt sich Make-or-Buy als Entscheidung definieren, ob eine Leistung intern erbracht oder von einem externen Anbieter bezogen wird. Im Kontext der IT geht diese Entscheidung über den Anwendersupport hinaus und umfasst auch Infrastruktur und Entwicklung:

- Applikationen: Interne Entwicklung, der Kauf marktverfügbarer Anwendungen oder gemeinsame Entwicklung mit einem IT-Dienstleister

- Infrastruktur & Datenhosting: Betrieb eines eigenen Rechenzentrums oder Nutzung von Cloud-Hosting

- Support: Interner oder externer Support für Anwendungen oder Infrastrukturen (Server, Netzwerk, Client etc.)

Ein wesentliches Kriterium in der Make-or-Buy Entscheidung ist die Unterscheidung zwischen Kern- und Nicht-Kernleistungen:

Kernleistungen

Kernleistungen sind direkt mit den strategischen Zielen, Wettbewerbsvorteilen oder kritischen Geschäftsprozessen eines Unternehmens verknüpft. Sie gelten häufig als unverzichtbar, um Kontrolle zu wahren, Qualität sicherzustellen und Innovation zu fördern – insbesondere in Bereichen wie IT-Sicherheit, Business Continuity und spezifischer Marktpositionierung.

Nicht-Kernleistungen

Nicht-Kernleistungen haben unterstützenden Charakter und beeinflussen die strategische Positionierung des Unternehmens nicht unmittelbar.

Diese Klassifikation ist üblicherweise in einem Target Operating Modell verankert und dient als Grundlage für eine strukturierte Diskussion, wo interne Fähigkeiten den größten Mehrwert stiften und wo externes Sourcing am wirkungsvollsten eingesetzt werden kann. Organisationen behalten Kernleistungen häufig intern, um Expertise und Kontrolle zu sichern, während die Auslagerung von Nicht-Kernleistungen Kosten reduziert, Effizienz steigert und interne Ressourcen für wertschöpfende Tätigkeiten freisetzt.

In der Praxis sind Sourcing-Entscheidungen selten eindeutig. Während Run-Aktivitäten aufgrund ihres operativen Charakters häufig leichter auslagerbar sind, verbleiben Plan-Aktivitäten typischerweise intern, um strategische Kontrolle zu gewährleisten. Zu den drei gängigsten Mustern zählen:

- Vollständiges Outsourcing: typischerweise in kostengetriebenen Organisationen, die interne Operationen minimieren und Fixkosten senken wollen.

- Vollständiges Insourcing: bevorzugt in Organisationen, die hochsensible Informationen verarbeiten oder maximale Kontrolle über ihre IT-Funktionen benötigen.

- Hybrides Sourcing Modell: Mischform, bei der Run– (und teilweise Build-) Aktivitäten ausgelagert werden, während Plan-Funktionen wie Architektur und Anforderungsmanagement intern verbleiben.

Vergleichende Bewertung von Make-or-Buy Entscheidungen

Im Folgenden werden Make-or-Buy Optionen entlang von fünf übergeordneten Dimensionen bewertet, die EFS Consulting zur Unterstützung strategischer Sourcing-Ziele etabliert hat:

- Kosteneffizienz: Bewertung von Investitions-, Betriebs- und Langzeitkosten

- Technologie & Innovation: Analyse von Zukunftsfähigkeit, Skalierbarkeit, notwendigem Know-how, Infrastruktur sowie Kompatibilität mit bestehenden Systemen und Standards

- Servicequalität: Unter anderem Berücksichtigung technischer und funktionaler Anforderungen

- Zusammenarbeit: Einbezug des Kollaborationsmodells und kultureller Passung

- Risikomanagement: Untersuchung von Abhängigkeiten, Datensicherheit und regulatorischen Anforderungen

Dieser Vergleich bildet die Grundlage für informierte und ausgerichtete Sourcing-Entscheidungen. Bei hybriden Modellen werden die Vor- und Nachteile von Make-or-Buy Ansätzen kombiniert, sodass ein trade-off zwischen Flexibilität, Kontrolle und Effizienz entsteht. Wie sich dieses Gleichgewicht in der Praxis ausgestaltet, muss jeweils im Einzelfall bewertet werden. Auf Basis umfassender Projekterfahrung unterstützt EFS Consulting mit strukturierten Analysen, maßgeschneiderten Empfehlungen und praxisnaher Begleitung, um wirksame und langfristig ausgerichtete Entscheidungen sicherzustellen.

1. Kosteneffizienz

Make: Eigene Leistungserbringung ermöglicht volle Kostenkontrolle sowie Transparenz über die Total Cost of Ownership (TCO). Nachteilig sind hohe Anfangsinvestitionen und der Bedarf an qualifizierten internen Ressourcen.

Buy: Externe Unterstützung kann durch Skaleneffekte deutliche Einsparungen und geringere Betriebskosten bringen, insbesondere bei Standardlösungen. Risiken bestehen in versteckten Kosten, etwa bei Vertragsverlängerungen oder Zusatzleistungen.

2: Technologie & Innovation

Make: Die interne Leistungserbringung eröffnet die Möglichkeit, technologische Entscheidungen individuell zu gestalten und passgenaue Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig setzt sie jedoch kontinuierliche Investitionen sowie ausreichendes Fachwissen voraus, um mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten.

Buy: Externe Anbieter bieten Zugang zu modernen Technologien und Expertise, gleichzeitig entsteht jedoch eine Abhängigkeit von der Innovationsfähigkeit des Dienstleisters.

3. Servicequalität

Make: Durch interne Leistungserbringung behalten Unternehmen die direkte Kontrolle über Qualitätsstandards und können bei Problemen schnell Anpassungen vornehmen. Der Nachteil besteht darin, dass die kontinuierliche Sicherstellung hoher Qualität erhebliche Ressourcen bindet. Gerade in frühen Phasen kann es zudem vorkommen, dass eine Lösung nicht das erwartete Qualitätsniveau erreicht, da interne Teams zunächst Erfahrung im Umgang mit der Lösung sammeln müssen.

Buy: Der Fremdbezug von Leistungen bietet häufig eine vertraglich abgesicherte Servicequalität über Service Level Agreements (SLAs), die klar definierte Vorgaben enthalten. Dennoch besteht das Risiko von Qualitätsschwankungen, insbesondere wenn der Anbieter die vereinbarten Standards nicht einhält.

4. Zusammenarbeit

Make: Interne Teams profitieren von enger Zusammenarbeit, was eine bessere Zielausrichtung und schnellere Entscheidungsfindung ermöglicht. Gleichzeitig können widersprüchliche interne Zielsetzungen die abteilungsübergreifende Kooperation erschweren.

Buy: Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit externen Anbietern setzt klare Kommunikationswege und ein strukturiertes Governance-Modell voraus. Kulturelle Unterschiede – etwa Sprachbarrieren oder unterschiedliche Erwartungshaltungen – können jedoch zu Missverständnissen und Reibungsverlusten führen.

Diese Dimension gewinnt insbesondere dann an Bedeutung, wenn sich das Liefermodell ändert. Wird eine zuvor ausgelagerte Lösung wieder intern abgedeckt oder umgekehrt, erfordert dies ein aktives Änderungsmanagement, um eine reibungslose Implementierung und die Akzeptanz aller Stakeholder sicherzustellen. Dazu gehört die transparente Kommunikation der Gründe für die Veränderung, der damit verbundenen Vorteile sowie der einzelnen Umsetzungsschritte. Wird eine Lösung intern übernommen, sollten zudem Schulungsprogramme etabliert werden, um Mitarbeitende mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten auszustatten.

5. Risikomanagement

Make: Hier behalten Unternehmen eine hohe Kontrolle über Risiken, da sie sowohl interne als auch externe Einflussfaktoren unmittelbar steuern können. Damit verbunden ist die Möglichkeit, eigene Sicherheitsmaßnahmen zu definieren und kontinuierlich zu überwachen. Allerdings kann das vollständige interne Risikomanagement Ressourcen überlasten, insbesondere bei Skalierungen oder unvorhergesehenen Herausforderungen.

Buy: Durch den Fremdbezug können bestimmte Risiken auf den Anbieter übertragen und gleichzeitig dessen Expertise in der Risikominimierung genutzt werden. Die Abhängigkeit vom Dienstleister kann jedoch zu potenziellen Verwundbarkeiten führen, beispielsweise wenn dieser Instabilitäten oder Störungen erfährt.

Strategische Implikationen

Zusammenfassend bietet die interne Leistungserbringung den Vorteil, dass Unternehmen die volle Kontrolle über den gesamten Serviceprozess behalten. Dem stehen jedoch hohe Kosten sowie der Bedarf an qualifizierten internen Ressourcen und Fachwissen gegenüber – insbesondere bei Leistungen, die nicht zum Kerngeschäft zählen. Externe IT-Dienstleister können dagegen standardisierte Lösungen bereitstellen, die schnell verfügbar sind und durch geeignete Shoring-Modelle oft kosteneffizient angeboten werden. Damit diese Vorteile tatsächlich zum Tragen kommen, ist es jedoch entscheidend, die Auswahl und Steuerung externer Anbieter klar zu definieren und konsequent umzusetzen.

| Kriterium | Make | Buy | Auswirkung |

| Kosteneffizienz | + Höhere Transparenz und direkte Kostenkontrolle

– Hoher Investitionsbedarf und laufende Aufwendungen |

+ Einsparungspotenzial durch Skaleneffekte

– Verdeckte Langzeitkosten bei Verträgen |

Hoch |

| Technologie & Innovation | + Autonomie in technologischen Entscheidungen und Innovationsstrategien

– Aufbau zusätzlicher interner Kompetenzen notwendig |

+ Sofortiger Zugang zu Expertise und modernen Technologien

– Innovationsfokus vom Anbieter abhängig |

Mittel |

| Servicequalität | + Direkter Einfluss auf Qualitätsstandards

– Anlaufprobleme bei Know-how-Aufbau möglich |

+ SLA-basierte Sicherstellung von Qualität

– Eingeschränkte direkte Kontrolle, abhängig vom Anbieter |

Mittel |

| Zusammenarbeit | + Engere Abstimmung und interne Zielharmonisierung

– Gefahr interner Zielkonflikte |

+ Zugang zu externem Spezialwissen und Best Practices

– Risiko kultureller Unterschiede und Kommunikationsprobleme |

Mittel

(Hoch, wenn Liefermodell wechselt) |

| Risikomanagement | + Volle Kontrolle über IT-Komponenten und sensible Daten

– Ressourcenbelastung durch umfassendes Risikomanagement |

+ Risikoteilung mit dem Anbieter

– Abhängigkeit vom Anbieter |

Hoch |

Fazit

Make-or-Buy Entscheidungen in der IT sind nie ausschließlich kostengetrieben, sondern verlangen stets die Abwägung zwischen strategischer Kontrolle, Innovationsfähigkeit, Servicequalität, Zusammenarbeit und Risikomanagement. Eine strukturierte Analyse entlang dieser Dimensionen versetzt Unternehmen in die Lage, ein Sourcing-Modell zu wählen, das optimal zu ihren langfristigen Zielen passt.